|

|

|

|

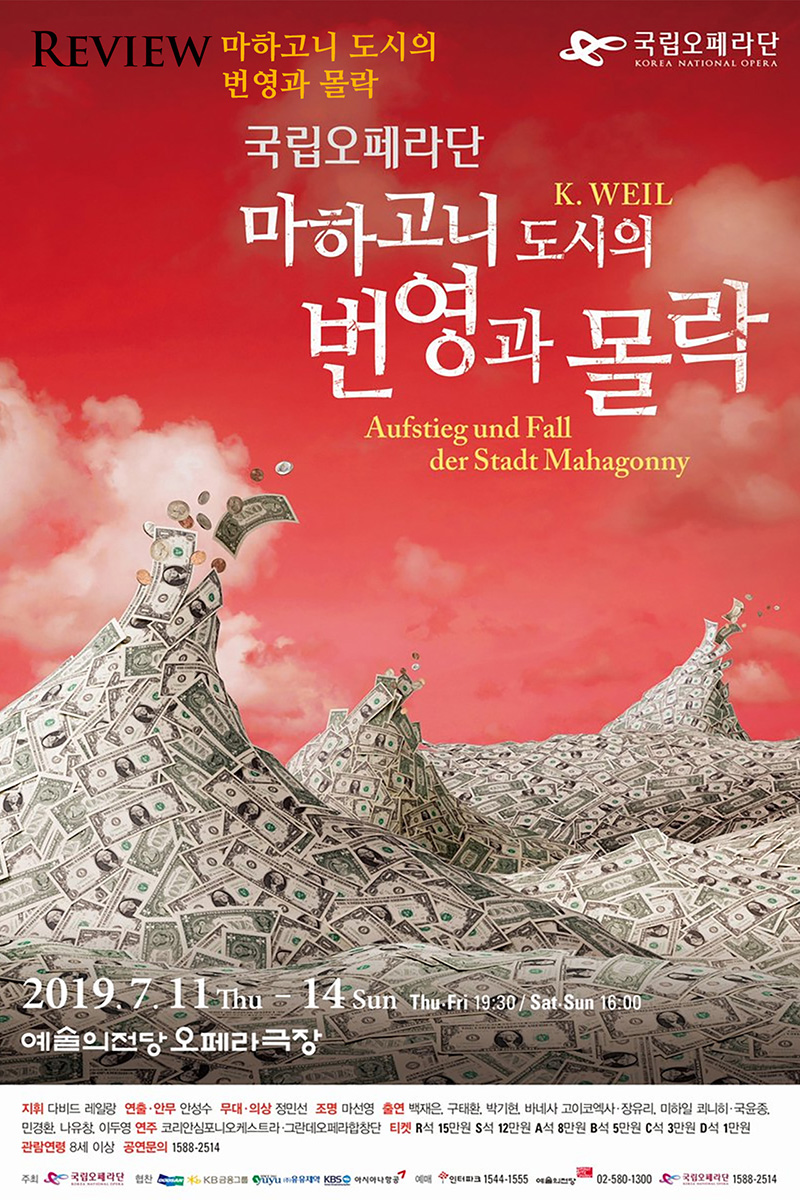

리뷰: 국립오페라단, 쿠르트 바일의 [마하고니 도시의 번영과 몰락]

오페라는 시대의 반영이자 민중들의 삶의 현장이란 주장을 뒷받침하는 1930년대 독일 바이마르 공화국 시절 완성된 ‘마하고니 도시의 번영과 몰락’은 ‘마하고니’라는 가상의 도시를 배경으로 인간의 이기심과 욕망으로 번영과 몰락을 겪는 자본주의에 대한 통렬한 비판이자 풍자극이다. 7월 11일(목)부터 14일(일)까지 서울 예술의 전당 오페라극장에서 국립오페라단에 의해 국내 초연되는 ‘마하고니 도시의 번영과 몰락’을 즐기려면 먼저 1차 세계대전의 후의 독일 사회상과 작곡가 쿠르트 바일(Kurt Weill)에 대해 알아야 한다.

작곡가 쿠르트 바일과 20세기 전반기의 독일 실용음악(Gebrauchsmusik):

1차 세계대전 이후 폐허가 된 독일에서 무기력해진 중산층을 딛고 일어선 서민층의 세력이 강해지면서 문화변혁의 조짐이 꿈틀대었는데 당시 유행했던 재즈, 블루스 댄스음악을 흡수하고 대중들의 눈높이에 맞춘 같이 즐기고 사회의 요구에 충실한 음악, 즉 감상에서 벗어나 기능성이 강조된 실용음악(Gebrauchsmusik)이 등장하였다. 쿠르트 바일(Kurt Weil, 1900-1950)은 형이상학적이고 '예술을 위한 예술'에서 벗어나 작곡가의 주관적인 감정이나 사상에 의한 유토피아적 사상이 아닌 현실적인 문제를 작품의 소재나 주제로 채택하고 바그너와 슈트라우스의 웅장하고 화려한 오페라 방식을 버리고 실생활에 밀접한 관련이 있는 서민들을 대상으로 한 내용과 간결하고 단순한 형식의 음악을 만들었다. 쿠르트 바일을 포함한 힌데미트 등의 20세기 전반기의 독일 실용음악 주창자들은 청중은 고전, 낭만시대처럼 음악회장에 앉아 수동적인 감상을 하는 사람들이 아니라 공동체 내의 모든 사람들이 자발적이고 능동적으로 참여 할 수 있는 음악이라고 설명하였다. 감상만을 위해 존재하는 음악을 거부하고 기능성을 띤 실례적이고도 실용적인 음악을 추구하여 대중들이 이해하기 쉬운 작품을 쓰고자 한 것이다. 이러한 사상을 기반으로 음악에 예술과 대중, 전통과 현대의 요소들을 적절하게 접목시켜 대중들에게 전달되도록 노력한 것이다.

제공: Yonhap News 오페라 '마하고니 도시의 번영과 몰락' 속

1920년대 바일은 정치적 풍자와 도덕적 상실을 통한 사회비판을 행하고 대중성과 예술성을 접목시켜 청중들로 하여금 소비음악과 예술음악의 이질감을 좁혀야한다고 주장하였다. 바일은 자신의 음악이 새로운 대중에게 적합하도록 내용과 형식에서 단순화를 추구하고 전통적인 양식을 수용하면서 전통과의 단절과 음악어법의 파격적인 변화로 인하여 생긴 예술음악의 위기를 극복하기 위해 음악활동의 기쁨, 음악을 연주하고 부르고 들으면서 즐길 수 있는 그런 기쁨을 찾길 원한 것이다.

해결했다.

제공 Yonhap News 오페라 '마하고니 도시의 번영과 몰락' 속 현대무용수들

바일의 대표작인 <서푼짜리 오페라>(Die Dreigroschenoper)와 마찬가지로 <마하노니의 번영과 몰락>은 브레히트의 텍스트로 되어있는데 ‘사회적 상황이 연극과 일치해야 한다“, ”세계는 동시대인들의 사회적 행위를 통해서 변혁되어야 한다’는 바일과 브레히트의 사상이 일치하면서 1차 세계대전 후의 살인적인 인플레이션, 부패, 실업, 전쟁으로 인한 인간성의 상실과 환멸, 황폐해진 독일의 삭막한 분위기와 점점 더해가는 히틀러의 전체주의의 위협, 자본주의와 관련된 탐욕, 타락, 황금만능주의에 희극성을 담아 풍자하였다. 그래서 바일의 작품은 단지 오페라와 대중극의 중간에 위치한 것이 아니라 리하르트 슈트라우스의 <장미의 기사>와 같은 오페라의 미식주의에 대한 반란이었다.

제공 Yonhap News 오페라 '마하고니 도시의 번영과 몰락' 속 미니멀한 무대

이번 국내 초연의 지휘는 다비드 레일랑이 맡으며 테너 미하엘 쾨니히와 소프라노 바네사 고이코엑사가 각각 남녀 주인공인 지미와 제니로 무대에 오른다. 한국인 캐스팅으로서는 국윤종과 장유리가 출연하며 16명의 현대무용수들, 오케스트라는 코리안심포니오케스트라와 그란데오페라합창단이 이번 공연의 라인업이다.

제공 Yonhap News 오페라 '마하고니 도시의 번영과 몰락' 속 미니멀한 무대

국립오페라단이 <라트라비아타>, <카르멘>, <사랑의 묘약> 등 이태리 오페라 일변도에서 벗어나 계속 국내에 알려지지 않은 신작을 소개하고 새로운 레퍼토리를 개척하는 건 바람직한 일이다. 국립오페라단에 다른 관점에서 바라는 것이 있다. 영화 <아마데우스>에서 빈으로 초빙되어 온 모차르트가 오스트리아 황제에게 오페라작곡을 위촉 받는다. 그 당시 오페라 종주국인 이태리 출신의 국립오페라단 단장과 왕립음악원의 여러 고위 음악 인사들과 오페라대본을 기존의 이태리어로 할 것인지 서민들도 이해하고 같이 공감 할 수 있고 자국의 미덕을 세울 수 있는 독일어로 할 것인지에 대한 설전이 오가는 장면이 나온다. 상류층과 몇몇의 전유물이었던 오페라를 자국화 하려는 노력이 근 230여 년 전 유럽에서도 그리고 모차르트에게도 사명으로 임했던 것이다. 앞으로도 몇 사람들만이 이해하고 즐기면서 고고하게 음악적 성취와 이상을 필 것인가 아님 공용의 우리나라만의 고유문화 창출로 갈 것인가 하는 것은 국립오페라단의 딜레마이자 갈림길일 것이다. 아니 어쩌면 그건 현 시대 대한민국이 처해있는 현실이자 상실된 방향성에 대한 회복 과제이다.